两个父亲

2016-06-20 09:14:33|已有人浏览

精彩看点

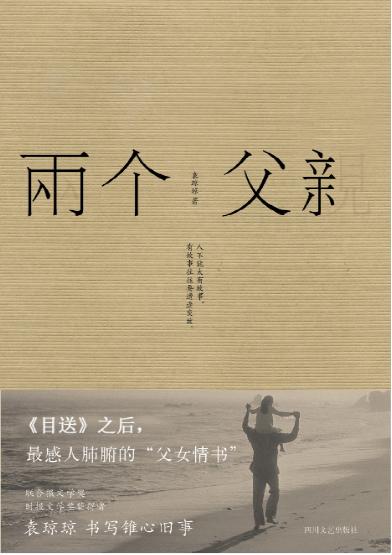

★《目送》之后,最感人肺腑的“父女情书”

★父爱远比岁月沉默,我们都不曾懂得他们

★联合报文学奖、时报文学奖获得者袁琼琼书写锥心旧事

★人不能太有故事,有故事往往要遭逢变故。

内容简介

我有两个父亲,生父和继父。

生父是一个没有过去的人。抗战征兵报名,他说:“大丈夫赤条条一个人。”就此改名为“一”。这个“一”,把他的人生分成两半,也把他前半段平空抹去了。

母亲说,在我念小学时,他给我写过八页长的信。可是我不记得了。我记得的是去医院,房间里床铺得好好的,人却不在。他死了。他没有机会老去,我便不再长大。我把记忆留在他的死亡里陪他。

生父去世后,家中困窘。有人劝嫁掉勉强算成年的我,母亲说:“与其嫁掉小的,不如嫁掉老的。”于是有了继父。

继父清瘦,严肃,口拙,与母亲的争执中始终落于下风,像影子一样疏离于家人。他九十九岁往生。之后,我才发现他做了剪贴本,专门收集我发表的文字。

我有时会想象:在另一个世界,这一胖一瘦两个父亲坐下来谈话。继父会告诉我的生父,我们是怎样长大的。

作者简介

袁琼琼

一九五○年出生于新竹市,原籍四川眉山。专业作家及电视编剧。早期曾以笔名“朱陵”发表散文及新诗,更兼及童话故事。曾获中外文学散文奖、联合报小说奖、联合报征文散文首奖、时报文学奖首奖。著有多部散文和小说。

编辑推荐

袁琼琼以灵动爽俐的笔触,描写了生活在封闭小眷村、失根漂流的外省人,于穷乏生活中嚼出各式好玩有趣的生活滋味。眷村的外省人跨海而来,原乡像回不去的旧梦,身在此魂魄却在彼,有一种特别的五湖四海味,只有自己人才得嗅出这特殊的密码,如不书写,很快成为第二、三代人的记忆烟云。

内容试读

两个父亲

我其实有两个父亲。一个是生父。一个是继父。

我生父叫袁一。本名是“袁梦华”,在离家从军的时候改名为“一”。凡是谈起父亲,母亲总要把他改名的故事说一遍。母亲身材娇小,非常女性化,年纪很大之后都还维持一种软柔的说话腔调。时常在跟人讲电话的时候被调戏,因为总被当成年轻女子。小时候听她讲述父亲改名这件事,印象最深的是她用那种异常娇气的身段和腔调,努力模拟我父亲在从军登记时的豪气干云模样:“男子汉大丈夫,利落地来,利落地去,那就无牵无挂,改名叫袁一吧!”

母亲是很戏剧化的女人,直到年老。我时常觉得她活在她自备的情境里。那与外在,与我所以为和认知的外在世界,似乎是有差距的。我以前以为她会这样,都是因为长得太美的缘故。被美所障碍。所以以前,对于美貌很排斥,觉得那肯定是绝大的烦恼。同时排斥又同时为自己对于美的渴望所吸引和干扰。

对美有感觉,但又隐隐觉得那是很麻烦的。好像为了保有或者保持美,要限制自己许多事。“美”和“限制”,在我,中间有等号,那是我从母亲身上看到的。

而那时候不理解,往往是有限制才得自由。如果能在限制里出入,便为大美,那便关不住了。

袁一爸爸是四川眉山人。家里三兄弟,他是长子。

现在回想,跟他的关系似乎很疏淡。据母亲说,几个孩子里他最疼我。不过自己并不记得。记忆里,很少跟他说话。像个旁观者一样,看着他跟弟妹们玩。给弟弟妹妹讲故事。考试考坏了,他会训话,讲道理。就一言不发地听着。看着他的嘴。他能讲很久。就盯着他的白牙齿。

有一件事,也是母亲说的。我自己没有记忆。是我念小学的时候,其实大字不识几个。那时父亲在金门,听母亲说他写过八页长的信给我,让母亲念给我听。

那信也并没有留着。

是开学日的第二天。那时候的学校一天到晚考试,刚开学就有个期初测验。我在教室里写试卷,看着那些我毫无办法的数学题目,一边胡思乱想。这时老师喊我:“袁琼琼你出来一下。”

我出来,看见教务主任站在走廊上,他说:你赶快回家,你父亲去世了。

那是五十年前的事。我父亲去世已经这样久,不过我现在回想,某些事依旧历历在目。教务主任长长的脸,那突然严肃的沉下脸来的表情,他穿着灰色西装裤,白色衬衫,上面有浅灰色单薄的细格子。白皮鞋。我自己也穿着白鞋,刚开始换季,制服换成白上衣黑裙和白鞋。我低着头听他说话,眼前是他的白鞋和我的白鞋,四条大大小小的死鱼。

这样清楚的景象。究竟是我的记忆还是我的虚构呢?我时常回想起什么,出现的多半是画面,清楚的画面。就仿佛我自己站在远处,像个不相干的人,在看着某部影片,或某本书,或某张画。

我的人生,我有时疑惑一些事是不是真的出现过。或者说:那真的是我所以为的,所理解的,所认知的样子吗?

关于我生父的这一段,我记得的,衔接上面的画面之后,就是我骑着车赶去医院。那时候他住院。天很热,我像是被掏空了一般,机械地踩着脚踏车,有奇妙的感觉,觉得这一切非常不真实,觉得自己很热,脖子里塞着汗,又痒又热。觉得自己卖力地要赶到医院去,不过是去证实这一切是假的。我父亲没事,我的人生如常。所有害怕的和喜欢的都在,所有我情愿存留和失去的都在。

不过是去证实我在这时刻中其实在梦里,随即便要醒来。

果然,到了医院。我父亲不在。

他是三天前因为心肌梗塞住院的,那三天里我天天去医院看护他。就在那个早上,被告知他去世的这一天早上,我上学前还到病房去看过他。那时候他躺床上,上半身是浅绿色氧气护罩,我凑过去,透过氧气罩的细格子看他,他瞄我一眼。

我到我早上去过的那间病房去找他。他不在。他住的是加护病房,单独一间,但是要通过一间大病房,里头许多人。一些空床,一些躺着病人。有些病人坐着,在喝汤,他们家属坐在床旁的凳子上。有人轻声说话,护士拿着装药铁盘一床床发放。

我从床与床之间经过,从病人与病人之间经过,看到这世界一切如常,没有任何变化。

然后到了我父亲的房间,床铺得好好的。他不在,没有任何人在。

所以我就离开,觉得奇异的安心,因为没有任何事发生。

我没有看到我父亲。在我记忆里,与他的最后一面就是隔着氧气罩,他没表情,闷闷地看我一眼的样子。

关于我父亲的死,相关的都是别的。家里许多人来来去去,我母亲不停地哭,哭着哭着便昏过去了。屋子里气味混乱,每个进出的大人都要来拉着我的手说:“你是老大,你要懂事,要照顾妈妈,要照顾弟弟妹妹。”家里头很挤,许多的灰色的人影,别人家的小孩站在门边偷看我们。屋子里有尘土味,有阴沟味,许多怪异的气息。忽然出现很多不认识的人在家里进进出出。我母亲在房里哭,一直哭。屋里头昏昏,开了灯还是昏昏。有鼻涕和泥土的味道,混在一块,有水泥墙上白粉的气味,有点呛。

我和弟妹们在灰暗的房间里吃东西。每个人都要我们吃东西。我们端着碗坐在窗口吃东西,看见窗外灰暗的人,鬼一般来来去去。

之后,我父亲的公祭。我们全家,跪在棺木前,我母亲痛哭,因此我们也痛哭。那棺木是米白色。薄薄的木板。很小。我父亲是很胖大的人,因此我就想他大概不在里面。

我每次跟人提及我生父的去世,都说:我很小的时候他

就过世了。前阵子又讲到这件事时,对方问我:“多小?”我说十五岁。这个人说:那也不小啦。

我忽然憬悟到:我父亲过世的时候,我其实不是孩子了。但是,这许多年来,对于我生父过世时的自己,一直以为自己幼小,没想过实际的岁数。我是我父亲最宠爱的孩子。而他往生之后,我大约有某些部分随他的身亡而停顿,因为父亲没有机会老去,我于是便不再长大。我把我自己留在他的死亡里陪伴他,一个永远幼小的自己。

后来母亲改嫁。我们有了继父。

差不多是父亲过世一年之后。不过那个年代,对于寡妇再嫁的容许度很小。我母亲累次哭回家,因为她改嫁,杂货店不卖东西给她。熟朋友也多数回避,就像她得了某种疫病。

许多年后母亲才提这件事。我父亲过世后,家中状况困窘。那时候我勉强算是成年,有人劝母亲把我嫁掉,弟弟送去上军校,再下头三个小的送育幼院。我成长的环境中,不乏这一类的例子。出主意的人大约也不是恶意,大家都这样做。几乎是穷且负债的家庭,唯一的生存之道。

那时候,琼瑶正当红。我每天最重要的事就是跑去公布栏看报纸上她的小说连载。我被男主角迷得晕头转向,看到年轻男人都觉得是可能的白马王子。完全不知道有人对我做了这样的盘算。如果母亲当真听从了他们的建议,我不知道自己会变成怎样。运气好的话,可能十六岁做母亲,三十六岁做祖母,五十六岁做曾祖母……之类之类。我很感激母亲做了另一种选择。让我可以迷迷糊糊浑噩过日,从未停止做梦和狂想,直到现在。

母亲说:“与其嫁掉小的,不如嫁掉老的。”她选择改嫁,有牺牲的成分。

我母亲是美人。父亲过世之后,事实上家里川流不息一大堆慰问者。整整“慰问”了一年。有父亲的同袍,以及同袍的同袍,以及父亲的上司,和上司的上司。以我现在的阅历和理解来看,不得不认为这帮子男人是来看漂亮小寡妇的。

成年之后,母亲会跟我聊一些当年事。她也明白这些人打的什么主意,应付之道是绝不单独与任何对象在一起。如果有人约她看电影(那年头的“娱乐”只有一种,就是看电影),她一定“顺便”找其他的“慰问者”一块去。因为老是“团体活动”,后来也就“门前车马稀”。幸亏这样,否则大约

不可能认识我继父。

我继父叫孙书麟。河北小范人。继父瘦高个,非常严肃。我生父比母亲大十岁。但是继父比母亲要大二十岁。娶母亲的时候,他已经五十多,一般人通常不会在这个岁数上做出改变自己下半生的选择,但是继父居然做了。除了实在是喜欢我母亲,我想不出别的理由。

他和多数来台的外省人一样,过去结过婚,妻子留在大陆,唯一的独子则设法接到了台湾来。他是军人。那年头总觉得军职是铁饭碗,虽然吃不饱,确定饿不死。所以儿子接来之后,就直接送去念军校。认识我母亲的时候,他已经退伍,和人合伙开瓦斯行。发不了财,但是衣食无虞。

他的前半生,尚未接纳一个妻子和她附带的五个孩子之前,至少有二十年,一直过着独居生活。极少接触女人,更少接触孩子。连自己儿子都交给军队养了,实在不明白他为什么要在年过半百的时候决定替别人养孩子。

现在回想,一群小鬼,和一个年轻的妻子,对于他的生活造成的改变大概跟龙卷风差不多。和母亲结婚的头一年,两个人极端不合。母亲因为是为了孩子嫁人的,所以护犊深切,跟我们相关的事都是禁忌,继父碰也不能碰。老妈大约一开始就预设了“后父”(跟后母一样)一定会虐待孩子,因之,继父只要对于我们稍有微词,我妈立刻就“防御模式”大开。两个人成天吵架。五个孩子,从八岁到十七岁,能够发生的状况是很多的。我老妈因为是美女,天然回避一切让她不美的事体,包括言语,姿态,甚至思想。但是跟我继父吵架的时候,她可是十足的母老虎,继父口拙(那一代男人全体都口拙,因为“唯女子与小人为难养也”),母亲发飙的时候,他一言不发。如是多次,后来就被我母亲训练得非常明白,知道身为继父,除了给钱,是没有权利只有义务的。

我们与继父一直都非常疏离。一切事都透过母亲转达,和他的直接对话极少,就算他人在面前也一样。他是一个跟我们住在一起的陌生人。相对而言,我们于他大约也是陌生人。现在回想,与他的关系微妙,他从来不叱喝或指责我们,但是我们做了什么出色的事,他也不发表意见。许多年之后,我才知道继父为我做了剪贴本,专门收集我在报刊上发表的文字。我不大知道他看不看,他从来不提。

一直觉得他不苟言笑,非常严肃。有他在场,室内温度似乎都要降三度。但是他晚年性格转柔软,变得有些像小孩子。过去的他跟我们完全没有肢体接触,甚至没有眼神接触。但是最后十几年,我们开始习惯见面或离开时拥抱他。也可能是我们自己岁数也大了,开始觉得他亲切。他那时身形已经缩了,非常的瘦小。说话时抓着他的手,会觉得肌肤冷塑胶似的滑凉。

有一年我母亲住院,继父来医院探望她,母亲叫我去大厅接他。见面后,我跟继父来了个大拥抱。他那年已经八十来岁,身体非常清凉干净,抱着他时感觉他有种香气,青草似的,阴凉干爽,完全没有所谓的老人味。我印象非常深。

继父一直活到九十九岁。他终身维持着瘦长的身段,生活非常规律,按时起床,按时睡觉,按时三餐。这应该是他长寿的原因。他的生活非常俭朴,家中用品最新的也有三十年历史。所有家具都是坏了修,修好了用。我们成年后,偶尔替他和母亲置点东西,他向来是不用的,连包装都不开。

母亲年纪也大了之后,时常埋怨跟他出门得一直走路,他不肯坐计程车,到哪里都走来走去。近距离就靠两条腿,或骑脚踏车。远距离坐公车。几乎每顿饭都自己做,他包水饺,自己做面条,或葱油饼。吃得非常简单。有一阵子,听母亲说,他每餐只吃白面条拌葱花跟醋。餐后一根香蕉。

他生活异常单纯,除了看电视就是看书看报。家里有张大桌子,上面堆满了剪贴本和剪报散张。他生前最后几年收集剪报,分门别类,按篇幅大小拼贴成整页。身后留下二十来本剪贴本,每本都仔细地做了封面,按内容取“书”名。他自己题字。这些剪贴本非常整齐,页面干净妥帖,就像他自己选稿自己编排的杂志。或许继父曾有过做出版人的心愿吧。

他不认识我父亲。但是非他所出的这五个孩子,他供养到成年,让我们都接受高等教育。小妹且出国拿了博士。他过世之后,我有时会想象:在另一个世界,会有一个胖胖的,浓眉毛大眼睛,满脸笑容的男人去见他,跟他说:“孙先生,你好,我是袁一。”然后这一胖一瘦的两个人会坐下来。继父会与我的生父谈话,告诉他我们是怎样长大的。